La radicalité anabaptiste

Les Réformateurs s’accordaient pour inscrire leur mouvement dans une certaine continuité de l’Église médiévale. Ils voulaient en corriger la théologie, les abus, les institutions, mais conservaient la structure existante d’une société chrétienne : un Corpus christianum, une chrétienté, composée de saints et surtout de pécheurs, et soutenue par une autorité séculière. L’historien G. Williams¹ a qualifié cette option de « Réforme magistérielle ». À cette dernière, il opposait une « Réforme radicale » dans laquelle les communautés étaient séparées de l’État. Du Corpus christianum se détachait le Corpus Christi – Corps du Christ (1Co 12.27) –, composé de « croyants engagés »², la communauté des disciples de Jésus. « La Réforme radicale désigne classiquement cette branche de la Réforme protestante qui, au 16e siècle, a choisi de couper les ponts avec la société de chrétienté.³ »

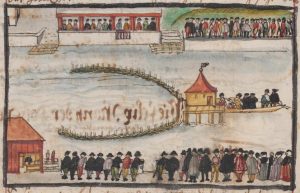

Crédit : Bibliothèque nationale de Berne Légende : Famille anabaptiste devant sa maison – Xylographie de 1588, Prague

Cette appellation de Réforme radicale est cependant contestée, parce qu’elle attribue à une diversité de mouvements une unité qu’ils n’avaient pas : spiritualistes, révolutionnaires, millénaristes, rationalistes, et aussi les… anabaptistes.

Ces derniers étaient néanmoins porteurs d’une radicale réforme de l’Église et de la vie chrétienne :

1. Par leur aspiration à revenir à la racine (radix en latin) de la foi chrétienne : pour les premiers anabaptistes, la vie chrétienne ne s’origine ni dans l’appartenance à une société ni dans un rite (le baptême d’enfant), mais dans la réponse personnelle du croyant à l’Évangile, dans sa décision de suivre Jésus. La foi n’est pas d’abord l’adhésion à un Credo, mais la réponse à un appel.

2. Par le caractère absolu de cette réponse : le croyant accepte la vérité des paroles du Christ. Il a la conviction qu’elles le concernent, et qu’elles réclament une obéissance sans condition. La radicalité anabaptiste a pris ainsi la forme d’un refus sans concession de la violence, du serment ou de l’impureté, et d’un engagement au service de la communauté et de son témoignage.

3. Par une restitution de l’Église de Jésus-Christ : les anabaptistes récusaient la conception d’une Église liée à un pouvoir temporel, intellectuel ou même spirituel. Ils cherchaient à restituer l’Église des origines, qui ne serait plus une institution, mais une communauté. L’anabaptisme n’offrait pas un programme de réforme mais un renouveau.

Crédit : gravure_diebold_Schilling

Légende : Exécution de Félix Mantz le 5 janvier 1527

4. Par une vie enracinée en Christ : la réponse du croyant à l’appel du Christ est l’œuvre de la grâce, ce que Menno Simons (v.1496-1561) appelait une nouvelle naissance. Au terme de sanctification, les anabaptistes préféraient celui de régénération. La foi engendre un être humain radicalement transformé par la Parole et l’Esprit de Dieu.

L’Église, par grâce, deviendrait ainsi cet « espace particulier où les convictions fondées sur le Messie crucifié et ressuscité peuvent devenir visibles⁴ ». Les radicaux zurichois sont parfois considérés comme les Pères fondateurs des Églises de professants. Ils offraient davantage : la vision d’une Église où la foi professée manifesterait le règne du Christ.

¹ Cf. George H. Williams, The Radical Reformation, Philadelphie, 1962.

² Neal Blough, Jésus-Christ aux marges de la Réforme, Paris, 1992, p. 15.

³ Sébastien Fath, « De la Réforme radicale au protestantisme évangélique, un monachisme de substitution ? », in Protestantisme et vie monastique : vers une nouvelle rencontre ?, Lyon, 2015, p. 49.

⁴ Neal Blough, « La Réforme radicale : entre corpus christianum et ghetto », in Histoire, identité et dialogue : Réformes et réformes radicales, Charols, Excelsis, 2022, p. 328.

2025 – 500 ANS DE L’ANABAPTISME

Au cours de cette année 2025, François Caudwell développe en 10 articles, au sein de la rubrique « Spiritualité chrétienne » de Christ Seul, les éléments fondamentaux de cette « vision anabaptiste » :

I. La Bible, dans la lumière du Christ

II. Le salut, une nouvelle création

III. Dieu règne, maintenant et toujours

IV. L’Église, une communauté fraternelle

V. Le baptême, signe de résurrection

VI. La Cène, repas du Corps du Christ

VII. La Gelassenheit, abandon et soumission

VIII. Le discipulat, obéissance radicale et joyeuse

IX. Le martyre, témoignage christique dans un monde pécheur

X. La paix, amour fraternel et non-résistance